接ぎ木の風景

第一章 日本一になった日

古くから名物だった柿

名物の柿喰いに行くか羨まし 句仏

この句は、昭和14年、この寺の第一三世井波潜彰師が越後分院を辞めて帰国する時に、東本願寺管長大谷光演法王(句仏)が惜別の情をこめて贈ったものです。かつて法王に、雲遊寺から名物の柿を献上した時の記憶が、この句となったものとか。田主丸町大慶寺にある雲遊寺の鐘楼のそばに、句碑が建っています。

その大慶寺には今も樹齢400年といわれる柿「元山」の老木があります。秋は見事に紅葉し、たわわに稔る実は座布団のように四角く、ゴマが入り、黒糖を思わせるような甘さ。昭和30年代までは、市場に出せば、仲買人が何も言わず最高値をつけた「元山柿」も富有柿の生産が盛んになるにつれ、市場から姿を消しました。

手で切り開いた柿畑

「元山」や、明治時代に一世を風靡したといわれる田主丸町の水縄地区の「水縄蜜柑」などの幻の名品は、扇状地の砂礫質で水はけがいい田主丸町が果樹に最適であったことを物語っています。

明治時代からの記録が残る富有柿が、町に入ってきたのは昭和の初め頃。岐阜から富有柿の補木(接ぎ木するための枝)を苗木職人が持ち帰り、できた苗木を山辺の農家が植えたのが始まりです。

麦生の鳥越農園や竹野の右田柿園には、接ぎ木の跡が残る富有柿の古木があります。その頃からある古い柿園はどこも、人々が「そんな石や岩だらけの松林をどうする」と笑う中、手開墾で切り開きながらの出発でした。

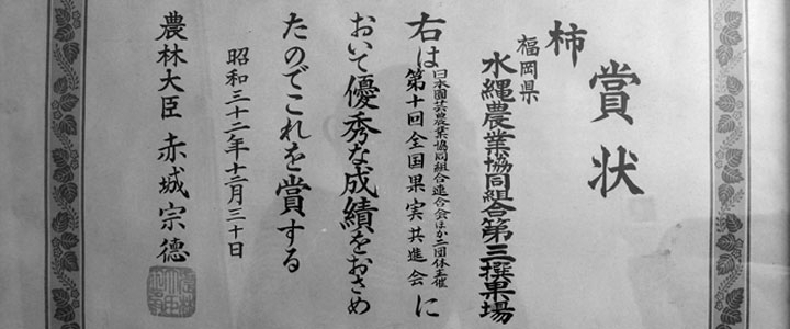

農林大臣賞受賞

戦争が終わった昭和20年代、米、麦の食料増産体制がしかれ、果物は贅沢品であり二の次と「果樹亡国論」が吹き荒れた時代もありました。しかし、農家はじっと耐え、柿をつくり続けました。砂糖が貴重だったこの頃、柿の甘さは特別なものでした。完熟の柿を煮詰め、その糖でつくったおやつを、こどもたちはいつも心待ちにしていたといいます。そんな時代をくぐり抜け、田主丸は柿の産地となっていったのです。柿の出荷は遠く福岡の市場まで、みんなで自転車で半日かかって運ぶ日々でした。

「田主丸柿」の名声が全国に知れ渡ったのは、昭和32年12月6日。当時の水縄農業協同組合第三撰果場から出品された柿が農林大臣賞に輝いたこの日のことを、人々は今でも懐かしく思い出します。共同出荷はまだ始まったばかりで得た日本一の賞。それは、田主丸の柿農家にとって、何ものにも代え難い栄誉でした。